「因果関係」と「相関関係」の違いを理解する

まずは言葉の意味を知ろう

「因果関係」ってどういう意味?

「因果関係(いんがかんけい)」とは、あるできごと(原因)が、別のできごと(結果)を引き起こしている関係のことです。たとえば、「雨が降ったから、地面がぬれた」というのはわかりやすい因果関係です。雨(原因)が地面がぬれる(結果)という変化を生み出しています。

日常の中でも、「勉強したからテストの点が上がった」「食べすぎたからおなかが痛くなった」といった形で、私たちは自然と因果関係を考えて行動しています。

「相関関係」って何がちがうの?

一方、「相関関係(そうかんかんけい)」とは、二つのことが同じような動きをしている関係のことです。でも、そこに「原因と結果」があるとは限りません。

たとえば、「アイスクリームの売上が増えると、熱中症の患者も増える」という関係があったとしても、それは「アイスが熱中症を起こす」とは限らないですよね。これは、たまたま同じ季節(夏)に起きることで、どちらも気温の上昇に影響されているのかもしれません。

このように、相関関係は「一緒に増えたり減ったりする」だけの関係で、「どっちが原因でどっちが結果か」は明確ではない、あるいは関係がない場合もあります。

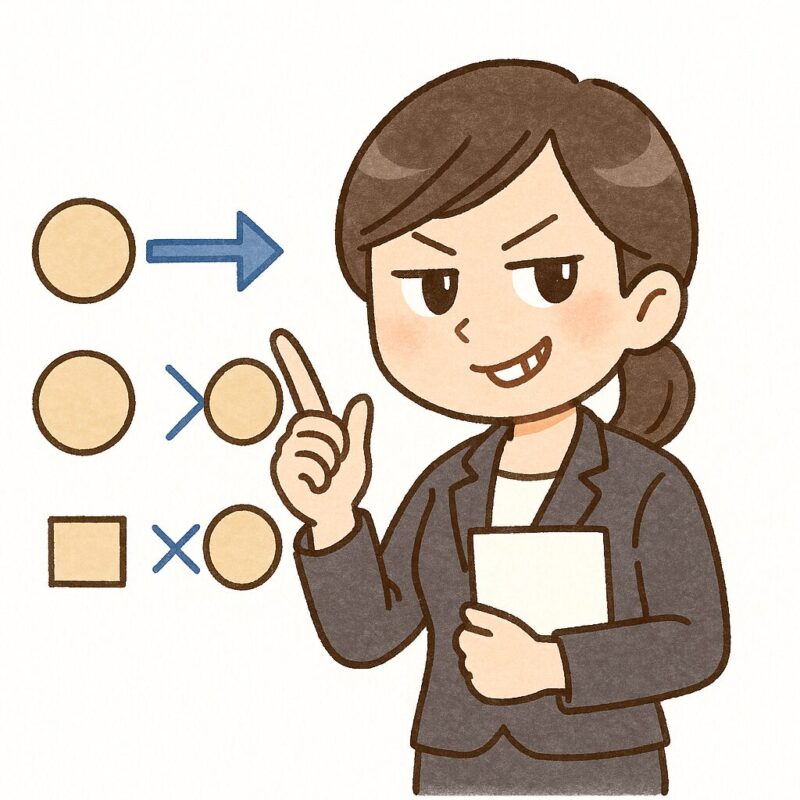

図でイメージする「因果」と「相関」

「AがBを引き起こす」が因果関係

因果関係は、「AがあるからBが起きる」という流れがある関係です。図にすると、次のように矢印が一方通行になります:

A → B

(例:眠い → 居眠りする)

ここでは「眠い」という状態があって初めて「居眠りする」という行動が出てくるわけで、順番と原因がはっきりしています。

「AとBが一緒に動く」だけなら相関関係

相関関係は、「AとBが同じように増えたり減ったりしているなあ」という観察にすぎません。

A ↑ B ↑

(例:アイスの売上 ↑ / 熱中症の人 ↑)

この場合、AとBの間に直接のつながりがあるかどうかはわからないし、全く別の原因が二つに影響している可能性もあります。

よくある混同パターンを見てみよう

アイスの売上と熱中症患者は関係ある?

さきほども少し出てきましたが、夏になると「アイスの売上が伸びる」と同時に「熱中症の患者数も増える」というデータがあります。この2つのグラフを見た人が、「アイスが熱中症の原因だ!」と早とちりしてしまうこともあるかもしれません。

でも、実際には「夏の気温上昇」という共通の原因が、両方の変化に影響しているだけです。これは、「相関関係はあるけど、因果関係ではない」典型的な例です。

テストの点数と睡眠時間の話

ある研究で、「よく寝ている人ほど、テストの点数が高い」という結果が出たとします。これを見て「だから、寝てるだけで頭がよくなる!」と思ったら、それは少し飛躍があります。

本当に因果関係があるのか、それとも「よく寝る人は生活リズムが整っていて、集中力も高い」など、他の要因が関係しているのか、注意して考える必要があります。単なる相関関係なのに、因果関係と決めつけてしまうと、誤解が生まれてしまいます。

どうして間違えやすいのか?

「たまたま一緒に変化する」と勘違いする心理

人間の脳は、「パターン」を見つけるのが得意です。だから、何かと何かが一緒に変化していると、「あ、これは関係があるんだな」と自然に感じてしまうんです。

でも、その「一緒に変化する」という印象だけで、すぐに「どっちが原因か」を決めてしまうのは危険です。もしかしたら、まったくの偶然かもしれないし、全然別の要因があるのかもしれません。

グラフや数字を見て納得しちゃう落とし穴

テレビやSNSでは、よくグラフや統計データが使われています。「○○を使った人の満足度95%!」なんていう数字を見ると、すごく説得力がありそうに感じますよね。

でも、その数字の背後には、「たまたまそうなっただけ」や「質問のしかたに偏りがあった」などの理由があることもあります。数字がそろっていても、因果関係が証明されているとは限らないのです。

違いを見分けるための考え方

「それ、原因かも?」と考えるポイント

では、どうすれば因果関係と相関関係を見分けられるでしょうか。ひとつの考え方は、「本当にAがなければ、Bも起きないのか?」という視点をもつことです。

たとえば、「夜ふかしをしなければ、朝寝坊しないのか?」と考えてみる。これを繰り返すと、因果関係らしきものが見えてくることがあります。

第三の要因(隠れた原因)がないか探す

もうひとつのヒントは、「AとBの両方に影響を与えている別の要因(=第三の変数)」がないかを考えることです。

たとえば、「子どものゲーム時間が増えると、成績が下がる」というデータがあったとしても、「家庭環境」や「学習習慣」といった別の要因が絡んでいる可能性があります。

このように、目に見えているAとBの関係だけでなく、見えていない「C」の存在を探す姿勢が大切です。

まとめ:似ているようで大きく違う二つの関係

理解しておくと、ニュースやSNSの見方が変わる

因果関係と相関関係の違いを知っていると、ニュースやネットで見かける情報を、少し落ち着いて見ることができるようになります。「本当にこれが原因かな?」「一緒に変化してるだけじゃない?」と考えるクセがつくと、だまされにくくなります。

これは、情報があふれる現代社会で、とても役に立つスキルです。

「関係がある=原因」とは限らない、がわかると面白い

そしてなにより、こうした視点をもつことで、物ごとの見方が広がります。数字やデータのウラにどんなストーリーがあるのかを考えるのは、ちょっとした推理ゲームのようでもあります。

だから、相関と因果のちがいを知ることは、単なる知識ではなく、「世界の見え方」を変えてくれるヒントになるのです。