【果物アレルギーについて】症状・原因・対処法をやさしく整理

1. 果物でもアレルギーが起こるの?

身近な果物が原因になることも

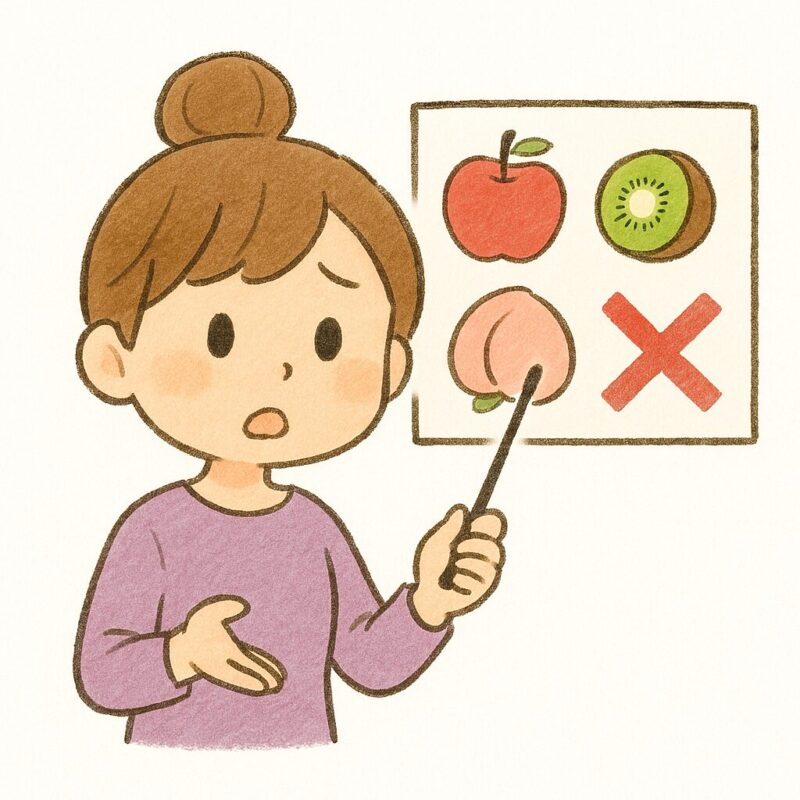

果物は「健康的な食べ物」というイメージがありますが、実は果物が原因となるアレルギーも存在します。

しかも、りんご・桃・キウイ・メロンなど、私たちにとって身近な果物に含まれるたんぱく質が、アレルギー反応を引き起こすことがあります。

反応は人それぞれで、特定の果物にだけ症状が出る場合もあれば、複数の果物に交差して反応が出るケースもあります。

即時型と遅延型の違いを知ろう

果物アレルギーは大きく分けて2つのタイプがあります。

ひとつは食べてすぐに症状が出る「即時型アレルギー」。もう一つは数時間〜半日後に症状が出る「遅延型アレルギー」です。

前者は免疫のIgE抗体によるもので、呼吸困難など重症化する可能性があります。後者は消化器系の不調や湿疹などが代表的です。

2. 果物アレルギーの症状にはどんなものがある?

口の中の違和感から重症例まで

典型的な症状としては、口の中のかゆみ、喉のイガイガ、唇の腫れなどが挙げられます。

これらは食後数分以内に出ることが多く、「なんだか変だな」と感じたときにはすでに体が反応を起こしています。

まれにじんましん、吐き気、息苦しさ、アナフィラキシーなどの重い症状に至ることもあります。

花粉症と関係する「口腔アレルギー症候群(OAS)」

花粉症のある人に多く見られるのが、口腔アレルギー症候群(OAS)と呼ばれる状態です。

これは、花粉と似た構造のたんぱく質が果物にも含まれているため、交差反応が起こるものです。

たとえば、シラカバ花粉症の人がりんごや桃を食べたときに口内がかゆくなるのは典型例です。

3. 原因となる果物と交差反応の仕組み

アレルゲンたんぱくの種類と共通性

果物に含まれるアレルゲンは、たとえばPR-10たんぱく質、キチナーゼ、プロファイリンなどがあり、これらがアレルギー反応の引き金となります。

これらは植物全体に広く共通して存在しているため、一種類の果物にアレルギーがあると、他の果物や野菜にも反応が出ることがあるのです。

花粉・ラテックスとの関連性にも注目

また、果物アレルギーはラテックス(天然ゴム)や特定の花粉とも交差することがあります。

たとえば、バナナ・アボカド・キウイはラテックスアレルギーと関連性が高く、医療用手袋などで症状が出たことがある人は注意が必要です。

4. 果物アレルギーで特に注意すべき食品

① バラ科の果物(りんご・桃・さくらんぼなど)

日本人に多い果物アレルギーの代表がバラ科の果物です。

りんご・桃・さくらんぼ・梨などが該当し、OAS型のアレルギーと関係が深いとされています。

これらの果物は皮の近くにアレルゲンが多く含まれるため、「皮をむいても症状が出る」場合は摂取を控えましょう。

② キウイ・パイナップル・マンゴーなど南国系

キウイフルーツやパイナップルは、アレルギーの発症頻度が比較的高く、酵素の刺激やたんぱく質構造による反応が報告されています。

マンゴーはウルシ科の果物で、皮に触れるだけでもかぶれるケースがあるため注意が必要です。

③ メロン・スイカ・バナナなどの交差反応群

メロンやスイカ、バナナなども、他の植物アレルゲンと構造が似ており、花粉症やラテックスアレルギーの人に反応が出やすい果物群です。

「以前は食べられたけど、最近なんとなく違和感がある」という場合、アレルギーが発症してきている可能性も考えられます。

④ ジュース・ジャム・ヨーグルトなどの加工品

果物アレルギーの人は「果実そのもの」だけでなく、加工食品にも要注意です。

市販のジュースやフルーツヨーグルト、ジャム、ゼリー、グミなどに果物由来の成分が使われており、原材料表記を丁寧に確認する必要があります。

⑤ サプリメントや香料として含まれるケースも

見落としがちなのが、サプリメントや化粧品、香料などに含まれる果物エキスです。

パパイン酵素(パパイヤ)、ブロメライン(パイナップル)、シトラス由来香料などが含まれる製品は、摂取や接触で症状が出る可能性もあります。

5. 診断と医師の管理のポイント

血液検査・皮膚テスト・負荷試験の違い

果物アレルギーの診断では、血液検査でIgE抗体の有無を調べたり、皮膚プリックテストを行ったりします。

また、安全な範囲で少量を食べてみる「経口負荷試験」を実施することもあります。

ただし、自己判断で行うのは危険なので、必ず医師の管理下で行う必要があります。

果物の加熱によるアレルゲン性の変化

一部の果物アレルゲンは熱に弱く、加熱することで無害化されるケースもあります。

たとえば、りんごを煮る・焼くことでアレルギー反応を抑えられる人もいますが、これは個人差が大きく、医師と相談しながら確認するのが安全です。

6. 日常生活での注意と工夫

外食・人づき合い・季節ごとの対策

果物はデザートや料理のトッピングとして頻繁に使われるため、外食ではあらかじめ伝えておくことが大切です。

また、春〜夏にかけて果物を食べる機会が増える時期には、周囲の人にも注意を促すことが必要です。

代替食品や調理方法で無理なく対処

果物を完全に除去すると、食事の楽しみが減ったり栄養バランスが偏ったりすることもあります。

その場合、加熱したコンポートや寒天ゼリー、野菜由来のスイーツなどを活用すると、楽しみを保ちながら安全に食生活を続けることができます。

まとめ

果物アレルギーは、比較的軽い症状で済むケースから、重篤な反応まで幅があります。

特定の果物に限らず、交差反応や加工品にも注意が必要です。

正確な情報と対策を知っておくことで、無理なく・安全に日常を送ることが可能になります。