【ナッツ類アレルギーについて】症状・原因・対処法をやさしく整理

1. ナッツ類アレルギーとは何か?

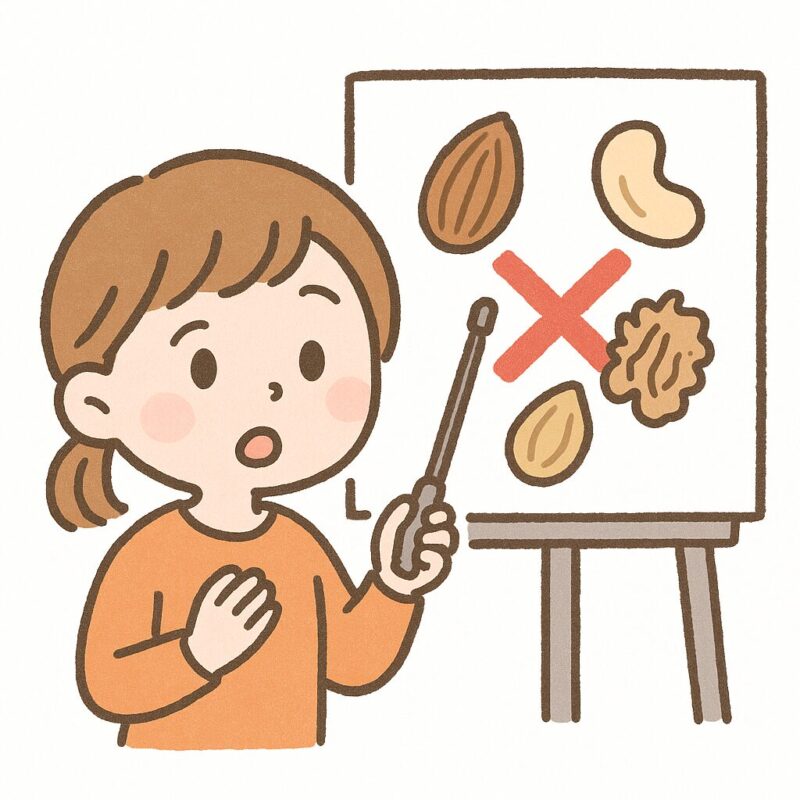

ピーナッツとは異なる「木の実」が原因のアレルギー

「ナッツアレルギー」と聞くと、ピーナッツ(落花生)を思い浮かべる人が多いかもしれません。

しかし、実際にはアーモンドやくるみ、カシューナッツなど、樹木から採れる木の実(ツリーナッツ)が原因で起こるアレルギーも存在します。

ピーナッツはマメ科の植物であり、分類上はまったく別のものです。

複数のナッツに反応するケースも

ナッツ類のアレルギーでは、1種類のナッツだけに反応する人もいれば、複数のナッツに交差反応を起こす人もいます。

また、ナッツ類はさまざまな加工食品に使用されており、知らずに摂取してしまうケースも多いため、慎重な管理が求められます。

2. 症状の出かたと重症度の傾向

皮膚・呼吸器・消化器のほか、アナフィラキシーも

ナッツアレルギーの症状は、食後すぐから数時間以内に発症する即時型アレルギーが多く、

・皮膚:赤み、じんましん、かゆみ

・消化器:吐き気、腹痛、下痢

・呼吸器:咳、息苦しさ、喉の腫れ

などが見られます。重度の場合にはアナフィラキシー反応に進行する可能性もあります。

微量摂取でも重篤化することがある

ツリーナッツアレルギーは非常に少量でも強い反応を引き起こすケースがあり、

同じトレーや調理器具を使っただけでも発作を起こす人がいるほどです。

そのため、成分表示を確認するだけでなく、製造過程や調理環境への意識も重要です。

3. アレルゲンとなるナッツの種類

アーモンド・くるみ・カシューナッツ・マカダミアなど

代表的なアレルゲンとなるナッツ類は以下のとおりです:

・アーモンド:洋菓子やチョコレートに頻繁に使用

・くるみ:パンやサラダのトッピングに多い

・カシューナッツ:インドカレー、炒め物によく使われる

・マカダミアナッツ:クッキーやアイスによく含まれる

これらは加工食品の原材料として頻繁に使われるため注意が必要です。

アレルゲンたんぱくと加熱耐性の関係

ナッツに含まれるアレルゲンたんぱく質の多くは、加熱しても構造が変化しにくい性質を持っています。

そのため、「焼いてあるから大丈夫」という油断は危険です。むしろ加熱後もアレルゲン性を保持している食品として、警戒する必要があります。

4. ナッツアレルギーの人が気をつける食品

① ミックスナッツ・チョコ菓子・スイーツ類

市販のチョコレートやグラノーラバー、クッキーなどには、ナッツが細かく混ざっていたり、装飾として使われていたりします。

特に「ナッツ入り」と書かれていない商品でも、成分表で確認することが大切です。

② パン・グラノーラ・洋菓子のトッピング

くるみやアーモンドは、パンや焼き菓子のトッピングとしてよく使われます。

また、グラノーラや朝食シリアルにもナッツが含まれることが多く、朝食時の注意が必要です。

③ ナッツ由来のオイル・粉末・ペーストなど

ナッツアレルギーの人は、ナッツオイル(例:アーモンドオイル)や、ナッツバター・ナッツミルクにも注意する必要があります。

また、粉末状やペースト状になると見た目で気づきにくくなるため、加工品の確認が欠かせません。

④ 製造ラインの共有による混入リスク

ナッツ入り製品と同じラインで作られた食品には、「微量のナッツが混入する可能性があります」という表記がされることがあります。

コンタミネーション(交差接触)でも反応が出る人は、このような製品も避けるべきです。

⑤ 外食・輸入食品での成分不明リスク

外食では、調味料やソースにナッツが使われていることがあり、本人が気づかないまま摂取してしまう可能性もあります。

また、海外製品はアレルゲン表示の基準が異なるため、購入時には慎重な確認が必要です。

5. 診断と医療的対応のポイント

特定ナッツと交差反応の検査

ナッツアレルギーの診断では、血液検査や皮膚テストにより、反応を引き起こすナッツの種類を特定します。

人によってはツリーナッツ全般に反応する場合もあれば、一部だけに限定されているケースもあるため、医師の診断が重要です。

必要に応じた除去指導とエピペンの処方

診断結果に応じて、摂取を控える範囲の指導や、重度の人にはアドレナリン自己注射薬(エピペン)が処方されることがあります。

また、学校や職場での共有・携帯方法など、発作時の対応策もあわせて確認しておくと安心です。

6. 日常生活での工夫と代替案

表示確認・伝達の習慣化

日常的に食品の裏面表示を見る習慣をつけることが、ナッツアレルギーとの共生には欠かせません。

外食時は、「アレルギーがあります」だけでなく「ナッツがNGです」と具体的に伝えることで、より確実に避けることができます。

ナッツ不使用でも栄養を補う選択肢

ナッツ類は脂質やビタミンEなどを含む栄養源ですが、代替できる食品も豊富です。

たとえば、かぼちゃの種、チアシード、魚、豆類などで代用可能です。

また、アレルゲンフリーのグラノーラやスイーツなど、近年は選択肢も広がっています。

まとめ

ナッツ類アレルギーは、少量でも重篤な症状を引き起こすリスクがあるため、食品の選び方や生活習慣に対する意識が重要です。

「木の実=安全ではない」ことを正しく理解し、体質に応じた管理とまわりへの共有を通じて、安心して暮らせる環境を整えていきましょう。